山野里小学校 校長 安西浩美

|

『やなぎ』1月号寄稿

さて皆様、明けましておめでとうございます。 幕を開けた新年の干支は丙午(ひのえうま)で、それが意味するところは「情熱的で強い意志を持ち、発展と変化をしていくパワフルな年」です。山小は今年、創立150周年のお祝い行事をしますから、まさにぴったりですね。50年・100年後の未来を創造する起点の年になりますように。 今日から3学期が始まりました。子ども達には、学年のまとめとして、2学期まで大切にしてきたことに磨きをかけ、ますます、自分と仲間を大切にしてほしいと思っています。そのために、「当たり前を本気でやり、特に『ありがとう』で心を合わせる」「仲間と力を合わせるために、『思いやり』の心でやり取りをする」、これらを仕上げながら、加えて①「ふわふわ言葉を積極的に使おう」②「思いやりを行動に表わそう」と、始業式の式辞で伝えました。

大人の私たちだって、もし作った料理を「まずい!」(チクチク言葉)と言われたら随分嫌な気分になりますが、「少し苦手な味かも…でも、作ってくれてありがとう」(ふわふわ言葉)と言われれば、次は味付けを変えてみようと思えますよね。子どもも、授業中や学校・家庭生活で、「遅い!何やっているの!」より、「時間をかけて一生懸命だね。一緒にやってみようか?」と言われる方が、断然やる気が出ます。子ども同士でも、そのやり取りを積極的にすることで、自然に思いやりを言葉に表すことができるようになります。 一方で、もちろん、思いやりを行動に表すこともできます。3学期は、まずは皆が「廊下の右側を静かに歩く」という行動で、思いやりを表現してほしいと考えています。「他のクラスの授業の妨げにならないように静かに歩こう。」「ぶつかって下級生が怪我をしたりしないように、右側を歩こう。」とするのは、とりもなおさず、相手を思いやる優しい気持ちが根底にあります。 言葉と行動に表された「思いやりの心」に包まれながら、3学期には学習にも本気で取り組み、次の学年、進学への助走としますので、地域・ご家庭でもご協力をお願いします。

学校長 安西浩美 令和7年度3学期始業式のお話 皆さん、明けましておめでとうございます。ここから見ていると、2週間のお休みの間に、皆さんは随分おせらしくなっています。それもそのはず、日本では昔、数え年が一般的で、お正月を迎えると、誕生日でもないのに、皆一斉に一つ年をとっていました。ちなみに「おせらしい」は兵庫県の方言で、「大人びた」という意味です。年末年始の親戚の集まりで、「おせらしなったなぁ」と言われた子もいるかもしれません。 さて、今年の干支は何ですか。令和8年の干支は丙午(ひのえうま)です。丙(ひのえ)には「太陽のような火」という意味があり、午(うま)は「勢いや力強さ」を表します。つまり今年は、「情熱的で強い意志を持ち、発展と変化をしていくパワフルな年」になるということです。山小は今年、創立150周年のお祝い行事をしますから、まさにぴったりですね。 さあ、今日から3学期が始まります。3学期は11週間あります。学校に来る日は50日です。この50日間で皆さんには、前の学期まで大切にしてきたことに磨きをかけてほしいと思っています。つまり、「当たり前を本気でやり、特に『ありがとう』で心を合わせる」「仲間と力を合わせるために、『思いやり』の心でやり取りをする」、これらを仕上げながら、ますます自分と仲間を大切にしてほしい。加えて、思いやりを言葉と行動に表すことを頑張ってください。それぞれ詳しく説明します。 まず、思いやりを言葉に表すために、「ふわふわ言葉」を積極的に使ってください。「ふわふわ言葉」とは、励ましや感謝・思いやりを伝える言葉です。その言葉で声をかけられると嬉しくて元気になります。「ふわふわ言葉」の代表は、「ありがとう」です。「ふわふわ言葉」の反対は、「チクチク言葉」です。不満をぶちまけ、相手に不安や悲しみを与える言葉です。そこで、皆さんには、なるべくたくさん「ふわふわ言葉」を見つけて、その言葉を使ったやり取りをしてほしいのです。学級が、「ありがとう」はもちろん、「大丈夫?」「さすがやね」「一緒にやろう」「応援してるよ」などの言葉でいっぱいになることを願っています。 次に、思いやりを行動に表すために、まずは、廊下の右側を静かに歩いてください。廊下の右側を静かに歩く時、私たちは何を考えているでしょう。「他のクラスがまだ授業をしているから、静かに歩こう。」「ぶつかって下級生に怪我をさせたらいけないから、右側を歩こう。」これらの気持ちはとりもなおさず、相手を思いやる優しい気持ちです。 ここまで、3学期に頑張ってほしい「思いやりを言葉と行動に表す」取組について話しました。ですが、何からレベルアップしていくかは、それぞれのクラスで話し合ってください。そうすることで、11週間後の自分の姿・学級の姿がみえてくるはずです。学年最後の自分と学級の姿を思い浮かべること、これが、私からの今日の宿題です。 そして6年生は3月23日卒業式で、1年生から5年生は3月24日終業式で、仲間とともに、「本気でやったから何でも楽しかった、みんなでやったからもっと楽しかった」と言い合う姿が見られますように。 心が変われば行動が変わります。行動が変われば習慣が変わります。皆さんが学習にも生活にも本気で取り組む行動が、習慣、つまり当たり前に変わって、素晴らしい3学期50日間の締めくくりになることを期待して始業式のお話とします。

★秋に寄附を受けて購入した本が学校に届きましたので、ブックカバーをかけるボランティアを呼びかけたところ、地域からたくさんの方が駆けつけてくださいました。3学期から『浦野文庫』として図書室にお目見えします。 ★創立150周年記念行事のボランティア・アイディア募集をしたところ、山小にゆかりがある方を中心に、自薦・他薦で人が集まり、アイディアも地域・子ども達からたくさん集まりました。

体育館の横の目隠し板がとれて、10日が経ちました。10日も経てば、目が慣れてきて、少し前までそこに高い壁がそびえ立っていたこと、その前には水がいっぱい貯められていたプールがあったことが、遠い昔のことのように感じますね。年末には地面がアスファルトになって、巨大な駐車場が姿を現します。 このように、時が経つのは本当に早く、なんと今日は2学期最終日です。 私は2学期が始まるときに、頑張ってほしいことを2つお話しました。一つ目は「当たり前を本気でやる、特に

ありがとう で心を合わそう」、二つ目は「仲間と力を合わせるために、思いやりの心でやり取りしよう」でした。できたかどうか、今自分のことを振り返ってみてください。次に、皆さんの学級は今、どんな姿ですか。「ありがとう」と「思いやり」が溢れていますか? 私も振り返ってみました。2学期には本当にたくさんの頑張りどころがありました。9月には、まだまだ暑さが残る中、児童会・体育委員会がドッチボール大会をしてくれました。途中トラブルがありながらも、「思いやり」のキャッチボールをするにはどうしたらよいかよく考えました。10月には修学旅行、さすが6年生、集合の速さとメモの取り方が抜群だったことを朝会で紹介しましたね。また、各学年では親子ふれあいや地域での探究学習、地域の方をおよびして交流会や実習もたくさんして、感謝の気持ちをたっぷり込めた「ありがとう」が飛び交った月でした。11月は学習発表会で、学年で力を合わせる姿を披露し、「みんなでやれば、もっと楽しい」を実感しました。12月はマラソン大会で、自分の限界に挑む「本気」を見せました。ゆがんだ顔でゴールする一人一人に声をかけながら、私は感動して涙が流れましたよ。そして、勉学の秋、「なんでだろう、やってみよう」を大切にして、授業中には先生や仲間の話をよく聞き、脳みそが汗をかくくらい考えたり、発表したり、書いたり、覚えたりしました。 人の成長というのは、自分では感じにくいものです。でも、学校で本気で勉強し、仲間を大切に生活していると、確実に「やさしく、かしこく、たくましく」なっています。皆さんは、もう9月の皆さんではありません。 5年生を例に話しましょう。山野里小学校では今年、平和について深く考えてきました。特に5年生は、他の学年と一緒に被爆バイオリンのコンサートを聞いた後も、ずっと平和学習を続けました。国語でも道徳でも、原爆にまつわる悲劇や平和への願いを勉強しました。お父さんが被爆した先生から話を聞き、また、原爆で家族を亡くして独りぼっちになった人の話も聞きました。私は、それぞれの場面に少しずつ立ち合いましたが、回を追うごとに、5年生の平和への思いが強くなるのを感じました。もう、1学期の5年生ではありません。先日の伝承師の語りの後も、本当にたくさんの、そして内容が濃い質問をしていました。心が成長している証拠です。 今たまたま5年生の話を紹介しましたが、学年でテーマは違えど、どの学年も漏れなく、2学期の学習や行事をとおして、「やさしく、かしこく、たくましく」成長している姿が見られました。皆さんは、自分と自分の仲間に自信をもっていいんです。 明日からの冬休みは、学年のまとめをする3学期に備えるお休みです。季節の行事を家族と楽しみながら新しい年を迎えて、3学期に大きくジャンプする力を蓄えてきてください。1月7日に元気に再会できることを楽しみにしています。

『やなぎ』12月号寄稿

さて、月が変わってすぐ、本校は149歳になりました。12月2日が創立記念日です。来年は150歳になる節目ですから、学校運営協議会が150周年記念行事を企画するため、現在ボランティアとアイディアを大募集しておられます。どうか皆さん、奮ってご応募ください。

学校長 安西 浩美

誘い合って、どうぞご応募ください!

秋の訪れを肌で感じるなか、先日(10/17)のオープンスクールに、たくさんの保護者・地域の皆様をお迎えしました。3・4校時に鑑賞した和太鼓演奏では、腹の底に響く力強い音と演者の一糸乱れぬパフォーマンスに酔いしれ、「芸術の秋」を堪能!あの一体感を、今月末の学習発表会では、小学生の皆さんが演者になって表現する番です。学年みんなで力を合わせて、「本気でやれば、何でも楽しい!みんなでやれば、もっと楽しい!」と心から思える一体感を期待するばかりです。

ちなみに、「ありがとう」は魔法の言葉と言われています。言った人も言われた人も幸せになれる言葉だからです。①言った人は、感謝の気持ちをもつことでセロトニンなどの幸せホルモンが出る②言われた人は、自分が大切にされていることを実感し自己肯定感があがる③言った人と言われた人の間には、きずなが生まれる。ほら、①~③が同時に起こるとは良いことづくしなので口癖にしてほしい、と子どもたちには伝えています。教室でプリントを後ろの席に送る時に「はい、どうぞ」「ありがとう」が言えるクラスが増えていますが、あるクラスでは共同作品を作る時に、「○○さんどうぞ」「ありがとう」と、名前と笑顔を添えてやり取りをしていました。素敵ですね。

R8年 山野里小学校創立150周年記念行事

ボランティア・アイディア大募集! 山野里小学校は、令和8年12月に150歳になり、船坂小学校・梨ケ原小学校と統合してから17年目を迎えます。そこで、今までの歴史を振り返りつつ、「校区のみんなの思いを反映した、楽しく山小150歳を祝う、ワクワクする行事」を、学校運営協議会主催で開催します。ついては、来年の秋に向けて、行事をお手伝いくださるボランティア(山小出身の地域の方・保護者の皆さんは是非!)、また、みんなが楽しめるイベントのアイディアを大募集します。11月中旬に応募要領をチラシでお知らせしますので、お待ちくださいませ!

さて、夏季休業明けの学校で、私が嬉しかったエピソードを紹介いたします。9月1日以降、いろんな児童が口々に夏の思い出を語ってくれるのですが、そのなかに「家族で広島に行ってきました」という声がいくつもありました。尋ねますと、どうやら7/16の被爆バイオリンコンサートが団らんで話題にあがり、「じゃあ、広島に行ってみよう」ということになった家庭もあったようです。学校では人権・道徳教育として展開している平和学習が、より身近な生活のなかに溶け込み、社会につながっていく瞬間をみたように感じました 実は、各学年の教科の学習においても、「戦争」を扱った物語文や説明文がたくさんあります。国語科においては、3年生『ちいちゃんのかげおくり』4年生『一つの花』5年生『たずねびと』などがその例です。先日の授業でも、「ほしいいって何?」「出征とは?」と児童の素朴な質問が出されていました。家庭でも、音読の際に様々な問いかけをするでしょうから、是非答えてやってください。大きいおじいちゃんやおばあちゃんがおられて、語ってくださるようでしたら、是非その機会も与えていただけますと幸いです。 9月22日には5年生が、広島原爆投下がテーマの平和学習に臨み、講師を務めてくださった地域の方からお話を聴きました。自身のご親戚の被爆体験を、具体的な資料を用いて詳しく語ってくださる講師の姿に見入り、その内容に聞き入っている児童は、大変集中しておりました。「この前のコンサートを思い出しながら、聞いた」という児童もおりました。

○山野里地区ご出身の方のご子息が、児童のためにと、10万円分の

新学期にあたり皆さんに送るエール、それは1学期と変わらず「人を大切にしてほしい」ということです。そのために2学期に特に頑張ってほしいことを今から話します。 1つ目。「当たり前を本気でやる」ということ。人を大切にするためには、まず自分を大切に。そのための5つの「あわそう」のうち、もし1学期に手抜きしてしまったことがあれば、それに本気で臨んでください。「あわそう」を続けるには根気がいりますから、粘り強く本気で取り組まなければなりません。すると、そのうち楽しくなってきますから。「ワクワクしないのなら、まだ本気じゃないのだ」と自分に言い聞かせて、当たり前のことを楽しくなるまで本気でやってください。また、2学期は4つ目の「あわそう」を進化させてほしい。1学期は「ハイの返事で心をあわそう」でしたが、これからは「ありがとうで心をあわそう」にしてください。「はいどうぞ、ありがとう」という風に、「ありがとう」が飛び交うクラスは、当たり前を大切にした、本気であたたかいクラスになるでしょう。 2つ目。「仲間と力を合わせる」ということ。人を大切にするために、仲間を大切に。1学期は耳と目と心で人の話を聴くことをとおして、クラスの仲間を大切にしてきました。次のステップとして2学期は、学年の仲間を大切にしてください。1学期の終わりのアンケートで、「友だちと力を合わせるのは楽しいですか」と聞くと、皆さんの94%が「楽しい」と答えました。また、「困った人がいたら進んで助けたい」と答えた人が92%もいました。つまり、山小の子どもたちは、仲間とつながって力を合わせることが大好きなのです。これはとても良いことです。2学期は学年の仲間と協力しなければ成し遂げられない行事がたくさんありますので、腕の見せ所ですよ。ではここで、仲間と力を合わせるためのコツを教えます。それは「思いやりの心でやり取りをする」ということ。思いやりの心が溢れる学年づくりに励んでください。

ところで、夏休みの間に、広島と長崎で平和祈念式典が行われました。8月15日は80年目の終戦の日でした。1学期の最後に3年生以上で聴いた被爆バイオリンのコンサートにちなんで、広島平和記念式典で小学6年生が行ったスピーチの原稿を、今、校長室前の掲示板に貼っています。「平和への誓い」というスピーチです。しかしその内容の一部分は、山小の子どもたちが今年頑張っていることによく似ているので、一部を紹介します。 「一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合うことができれば、傷つき、悲しい思いをする人がいなくなるはずです。」 どうですか。「自分と仲間を大切にする」山小の子どもたちがめざす姿によく似ているでしょう。思いやりの心でやり取りすることは、平和で居心地のよい世界をつくる基本姿勢なのでしょうね。 学校は、仲間がいるから「わかる・できる」が進むところです。2学期も、本気で学習・学校生活に取り組み、全校生で気持ちをそろえて楽しく過ごしましょう。合い言葉は、 「本気でやれば、何でも楽しい!みんなでやれば、もっと楽しい!」 2学期終業式まで、皆さんの本気を感じる100日間になることを期待しています。

暑い暑い7月です。それに工事が始まって、皆さんが校内で行き来する通路や通学路の一部も変わりました。暑い上に窮屈な生活ですが、皆さんは1学期のまとめを本当によく頑張っていましたね。

少しだけ振り返ります。 私は始業式で、「人を大切にしてほしい」と言いました。まずは自分を大切にするために、5つの「あわそう」に取り組みましたね。その中でも、特に「あいさつ」「そうじ」「かかとをあわそう」は、皆さんが本気で取り組んでいる様子があちこちで見られました。終盤は、児童会のキャンペーン「くつのかかとをそろえよう」が進み、各学年の工夫を見るたびに、本気で「あわそう」としている姿に感心しました。 仲間を大切にするための「聴く」姿勢はどうでしたか。私が教室をまわっていると、授業中、仲間の意見を聴く時には、意見を言う人の方に体をすっかり向けているクラスがだんだん増えてきて、感心しました。耳と目と心で人の話を聴くという、大変難しいことが自然にできているクラスが増えたということですが、その中に1年生も含まれていることにはびっくりしました。 今日は1学期最後の日です。今話したように、できるようになったことが多く、皆さんはよく頑張った。アンケートでも、85%以上の人、つまり山小のほとんどの人が「クラスで話し合ったことを活かして、自分のめあてを決めて頑張っている」と言っています。「学校に行くのが楽しい」「授業でみんなと話し合うと新しい考えが見つかる」と答えた人も85%以上。私は特に、「自分にはよいところがある」と自信をつけた人が去年よりも増えていることが何より嬉しいです。万博訪問や体育大会・自然学校など様々な行事を通して、心身ともにたくましくなったからでしょう。16日の平和コンサートでも、真剣なまなざしで、平和への祈りのメッセージを受け取ろうとしていましたね。 しかしながら、まだ「当たり前のこと」がおろそかになる場面が、実はそこここで見られます。2学期は1学期に到達できなかっためあてにもう一度チャレンジしてほしいと思っています。「本気でやれば、なんでも楽しい。みんなでやれば、もっと楽しい」んですから。 さて明日から夏休みです。皆さんは学校には来ないで、地域で生活することになりますが、幸い、山小はコミュニティ・スクールです。先生がいなくても、地域の方や家族が、皆さんの生活をあたたかく支えてれます。知りたいこと、助けてほしいことは、どんどん周りの大人に声をかけて、一緒に考えるようにしましょう。9月1日に、237人全員が、笑顔で元気に学校に戻ってきてくれることを心から願っています。

自然学校から5年生が帰ってきました。『世界へ、そして宇宙へ。協力し、未来を創造しよう。~永遠もののチームワークを手に入れよう~』というテーマのもと、4泊5日の間に、世界一に3つも出会いました。「大型放射光施設SPring8とSACLA」「なゆた望遠鏡」そして「学年のチームワーク」。子ども時代に身につけたい「非認知能力」は、「本物にふれること」と「本気のやりとり」で育成が促進されると言われています。本物を自分の目で見て、仲間と本気でぶつかりつつ折り合いをつけた5年生は、自然学校で一方ならぬ「心の成長」を遂げました。山小のリーダーとして活躍する未来の姿が垣間見えました。 ところで「心の成長」は、普段の学校生活においても、その機会はたくさんあります。特に現在本校は、道徳・人権教育の研究指定を受けており、道徳科の授業はもちろん、日常の仲間づくりにおいても、「思いやりの心で対話し、自分も仲間も大切にする」ように支援しています。そして命の大切さを考える機会としては、今年度は講演会も企画しました。 一つは「災害から命を守る」をテーマとした、東日本大震災を体験された佐藤誠悦さんの講演会。生憎中止になりましたが、お土産の仙台麩を味わいながら、各家庭で命の大切さについて語り合ってくださったことと思います。 【被爆ヴァイオリン】ロシア革命の時に日本に亡命したパルチコフさんとともに日本にやってきた楽器。原爆投下の直後、自宅で被爆したパルチコフさんが持ち出し、現在、唯一の被爆ヴァイオリンとして保管されています。その貴重な楽器を、伊藤さんが奏でます。 7/16の公演は非公開ですが、7/19に同じコンサートが生涯学習支援センターで開催されます。7/19は、地域の方も聴くことができるそうです(250名限定)。ぜひご参加を! さぁ今日から7月。1学期の学習と生活のまとめをいたします。教室の仲間とともに、夏休み直前まで力を伸ばす児童を、保護者・地域の方とともに支え、導いていきます。 学校長 安西浩美

【山野里コミュニティ・スクールからのお知らせ】

尾崎様ご指導のもと、さつき等の剪定実習を行いました。すっか り綺麗になった低木の中から、百年記念碑が姿を現しました! ○家庭科実習支援、3年環境学習ぶどう園、2年校外学習引率、 パワーアップ学習、おはなし会、農園づくり、めだかの寄付等々 多くの地域の方が来校及び受け入れをしてくださいました。ありがとうございました!

『やなぎ』6月号寄稿

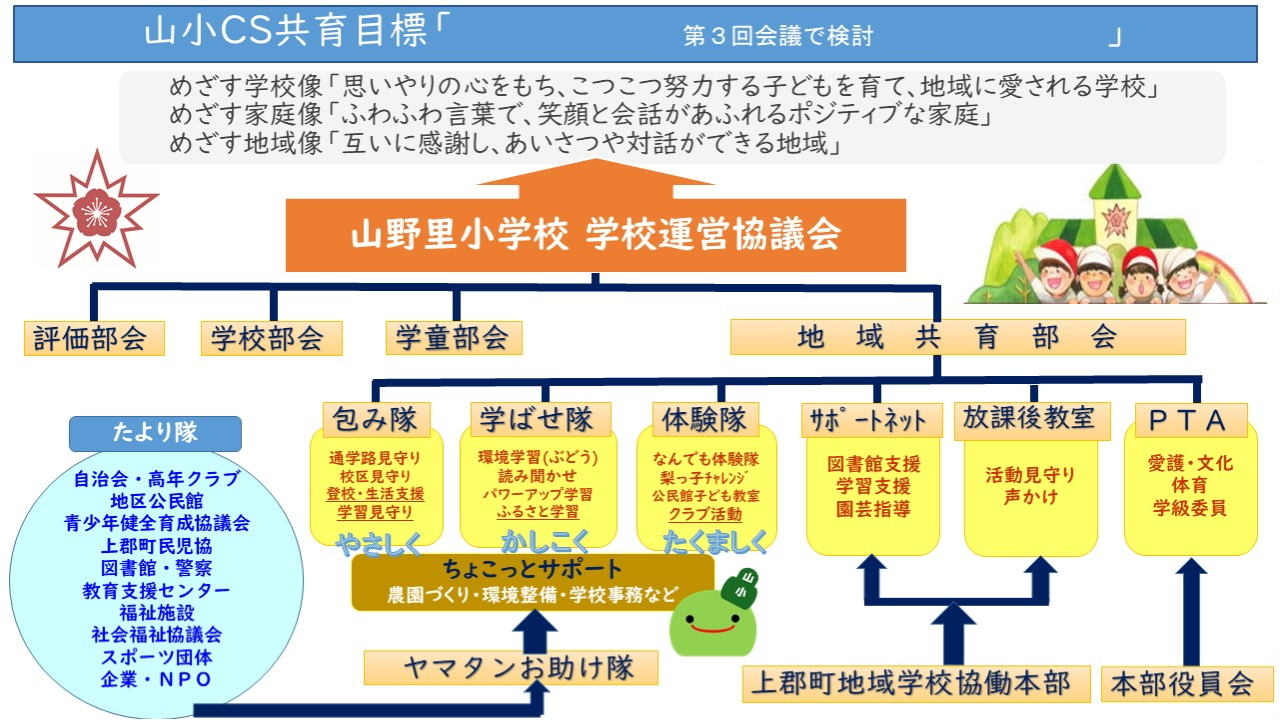

山野里小学校は、何事にも本気で取り組む学校です。4月から、6年生のリーダーシップと5年生以下のフォロワーシップが混じり合い、学校全体にやる気が満ちていましたし、予行演習の後も、「自分たちの手で仕上げよう」と力を合わせていました。 本番もしかり。足元の悪さに負けず、曇天を吹き飛ばす熱気で頑張っていました。合い言葉「本気でやれば何でも楽しい。みんなでやればもっと楽しい」のとおり、全力で演技に臨む子どもら。そして、彼らを惜しみない拍手と声援で包み込んでくださった来賓の皆様、保護者・地域の皆様。その全員で体育大会を創りあげることができ、「情熱の山小伝説」の始まりを見届けることができたと感激しております。ありがとうございました。 さて、6月を迎えます。体育大会に向けたエネルギーで一層成長した児童が、学習を中心に学校生活を充実させる時期です。以下のとおり、学校と家庭で連携し、落ち着いた生活と学力向上を進めて参りましょう。 ★学校では、当たり前のことを、こつこつ、本気で取り組ませます。「あいさつ」「忘れ物ゼロ」「そうじで美しく」「靴のかかとを揃える」「ハイの返事」これらを総合して『あわそう』という合言葉にしています。また授業の充実のため、教員一同教材研究に励みます。 ★ご家庭では、4月に配布した「山小 家庭学習の手引き」に従いまして、各学年のめあてが達成できるようご支援願います。授業と家庭学習の両立が、児童の学習習慣と基礎学力向上に直結します。学習環境の整備にご協力をお願いします。 学校長 安西 浩美 【山野里コミュニティ・スクールからのお知らせ】 「ちょこっとサポート」が始まりました! ◆草刈り=5月13日に総勢10名で学校周辺法面・体育館とプール裏の草刈りをすることができました。◆給食=5月28日に余剰給食の喫食を保護者・地域の方7名で行いました。※6月11日に、さつきの剪定を学びたい方を募集しています。先着6名です。県立山の学校の実習にあわせて、上郡造園の尾崎さんが教えてくださいます。 なお、山小ホームページに、新しくコミュニティ・スクールのコーナーを作りました。 児童の活動風景も、ホームページ右側「note」欄で紹介していますので是非ご覧ください。(http://www.kamigori.ed.jp/yamasyo/) 令和7年4月30日(水) 『やなぎ』5月号寄稿 「命を救う心筋細胞シートや生活を豊かにする人間洗濯機等のロボットを見て、未来社会はどんどん変化していくんだと思った」「大屋根リングは大迫力なのに、釘をあまり使っていないので、日本の技術はすごい!」「再利用の材料を使って、3Dプリンタが机を作っていてビックリ」「未来社会では人と人のつながり方がどうなるのか、気になった」「人が大勢いる公共の場所では思うようにいかない時に、臨機応変に考えることが大切だと学んだ」などなど。大阪・関西万博で校外学習をした高学年の感想からの抜粋です。 行程で「気づいたこと・驚いたこと・気になったこと・学んだこと」を、今後の学習や生き方に活かしたいと意気込む子どもたちを見て、頼もしく思うと同時に、貴重な機会となったことを実感した次第です。皆さんに、この学校通信を読んでいただいている頃には、中学年が万博会場にいることでしょう。どんな学びを持ち帰るか、楽しみです。 さて、始業式から3週間が過ぎました。保護者や地域の皆さんの励ましのおかげで、児童らは進級当初と変わらず、溌溂とした表情で学校生活を送っています。4月24日には「1年生を迎える会」が開催されました。大きな声で堂々と自己紹介をする1年生の姿に感激したと同時に、最高学年になってから初めて行事を企画・運営する6年生のリーダーシップと、それを支える2~5年生のフォロワーシップに感心しました。237名が「本気でやれば何でも楽しい!みんなでやれば何でも楽しい!」と心から感じた時間になったと思います。最後に、皆で歌った「校歌」が、春風舞う晴天に響き渡る様子は圧巻でした。山小っ子の皆さん、本当によく頑張りましたね。 ここで、本年度の「めざす学校像」について共有いたします。一つ目は「わかる喜びにあふれ、仲間とともに力をのばす学校」です。教員は、確かな学力向上のため「分かる・できる」が実感できる授業づくりに努めます。また、「仲間がいるからこそ分かった・できた」と、互いを尊重し認め合うあたたかい学級づくりを進めます。二つ目は「ふるさとを誇りに思う児童が育ち、地域から愛される学校」です。その実現のため、「ふるさと未来創造学習」に取り組みます。3年目を迎えたコミュニティ・スクールと連携して推進しますので、地域共育活動の活性化のため、保護者・地域の皆様のお手と知恵をお貸しくださいますよう、どうかよろしくお願いいたします。 学校長 安西 浩美 【コミュニティ・スクールより】 ★4月25日に本年度第1回目の学校運営協議会を開催しました。昨年度から持ち越しになっていたコミュニティ・スクール地域共育目標が、ついに決定しました!

★本年度第1回目の「ちょこっとサポート」は、学校グランド東側と旧幼稚園舎側の法面の草刈り(5月13日8時30分~10時)です。5月2日に募集フォームを配信しますので、ご協力をお願いいたします。 令和7年4月7日(月) 令和7年度1学期始業式のお話 校庭の桜が、「待ってました」とばかりに美しく咲いています。春風も気持ちよく、皆さんの登校を喜んでくれています。 山野里小学校の皆さん、進級おめでとうございます。1つ学年が上がった今、体も心も大きくなったように感じていることでしょう。昨年皆さんが頑張ったからこそ、そう思えるのですから、自信をもって新しい学年の第一歩を踏み出してください。つい2週間前の修了式の顔つきも良かったけれど、今の皆さんのやる気がみなぎった顔つきは、最高に輝いています。 さて、新年度にあたり、新しい学年で皆さんに頑張ってほしいことを、今から話します。それは、「人を大切にする」ということです。「人」は大きく分けると二通りあります。「自分」と「自分以外の人」です。どうすれば「大切にできるか」を順番に説明します。 1つ目。自分を大切にしてください。そのために、当たり前のことを当たり前にやりましょう。当たり前のことって、そんなに難しいことではありません。例えば「あいさつ」「ハイの返事」「靴を揃える」これらは、やるのがとても難しいという訳ではありません。でも手抜きをすると、たちまち生活が乱れてしまいます。他にも「そうじを丁寧にする」「忘れ物をしない」これらも当たり前のことですが、やらないと次に行う学習や活動の備えができないので、自分を粗末にしていることになります。だから、皆さんには、誰にでもできることを誰にもできないくらい徹底してやってほしいと思います。「平凡な当たり前のことを、こつこつ、本気でやる」それが「自分を大切にする」ということです。 2つ目。仲間を大切にしてください。1学期はまず、クラスの仲間を大切にしてください。そのためのコツを一つ教えます。それは「人の話をよく聞く」ということです。ただ「聞く」のではありません。耳と目と心で「聴く」のです。「心で聴く」ことは、新しい挑戦ですね。どうすれば心で聴いたことになるのか、よくクラスで研究してください。ヒントは「心」とは「思いやりの心」ということです。思いやりの心が一杯溢れたクラスは、きっと居心地が良いクラスになるでしょう。 以上、自分と仲間を大切にしながら、新しい学年の活動に、どうぞ本気で臨んでください。「本気でやると何でも楽しい!みんなでやるともっと楽しい!」だから、毎日学校に来てください。 最後に、本日43名の新1年生が入学します。皆さんは山野里小学校の先輩として、1年生に耳と目と心を傾けて、その話をしっかり聴いてください。そして、あなた方がこつこつ、本気で努力している姿を見せてあげてください。 皆さんの頑張りがたくさん見られる1年になることを期待しています。 令和6年度修了式のお話 6年生の門出をお祝いしてから、3日目を迎えました。卒業式の6年生の姿は、それはそれは立派なものでした。卒業式も素晴らしかったけれど、私は6年生のすごさは、6年間学校を休まなかった、皆勤の人が多いことにも現れていると思います。学校に休まず来る人は、学校生活と学習の全てを経験するわけですから、かしこくなれます。皆さんは、今日が学年最後の日です。この1年で「かしこく・やさしく・たくましく」なれたでしょうか。 始業式では、3学期は仕上げの学期だと言いました。「話をしっかり聞く」「思いやりの心で話す」ことのレベルを上げながら、「こつこつ、本気で、仲間と力を合わせて」仕上げてほしい、と伝えました。各クラスで今日までのめあてを決めて、学習と生活を頑張ってきたことと思います。 朝8時15分に渡り廊下にいると、朗読と歌声が聞こえてきましたが、その声にどんどん張りが出てきたのが、私はとても嬉しかったです。 また、国語の書く力の作品「学年文集」の製本は、34人ものボランティアさんがしてくださいました。作業は大変でした。でも、皆さんの生き生きとした文章と丁寧に書かれた文字、愉快なイラストに励まされて、「とても楽しい作業だった」と喜んでおられましたよ。学校で頑張ったことが、お家の人や地域の人を元気にするということも知っておいてください。だから来年は是非、学校の外でも、地域を元気にする「あいさつ」のレベルをあげてくれると期待しています。 ここで、山小の1年間の仕上がりを2つ発表します。 組む姿が、あちこちで見られるようになりました。 ②「学年の一体感が高まりました」仲間と力を合わせることを喜び、「みんなでやれば、もっと楽しい!」と 胸を張れる学年になりました。 さて、今日持ち帰る通知表は、先生方が心をこめてつくりました。この1年間でついた力、できるようになったこと、特に素晴らしかったところなどを記号や文字で書いています。メッセージも味わって読んでくださいね。私は皆に通知表は書かなかったけれど、修了証を渡します。これは、この1年学習と生活にこつこつ取り組んで、「達成した」ことを証明するものです。「次の学年になってもよろしい」という印です。大事にしてください。 そして修了式のあと、教室にもどったら、今年度最後の学級会や先生のお話があると思います。仲間と肩を組んで「本気でやったから何でも楽しかったな、みんなでやったからもっと楽しかったな」と言いながら学級を解散し、できるようになったことを、次の学年でもっともっとレベルアップしてください。 春休みで少しだけ学校を離れた後、新しい学年として学校にもどってくる皆さんを、首を長くして待っています。 令和6年度、山野里小学校の皆さんは、「本気で」「みんなで」本当によく頑張りました。以上で修了式のお話を終わります。 令和7年3月3日(月) 『やなぎ』3月号寄稿

中庭で可憐な花を咲かせているパンジーは、3年生が上郡高校生に教えてもらいながら種をまき、綺麗に植え替えたものです。寒波に震えた2月下旬の寒さを吹き飛ばすかのように、見ての通り、花びらが大きくなりました。さぁ、いよいよ3月が始まります。 1月7日の始業式に「3学期は11週間しかありません。学年末をどのような姿で迎えたいか、目標をもって生活と学習のまとめをしよう」と声をかけました。各クラスで、「学習内容が定着するように」「ますます居心地の良い教室になるように」力を合わせている様子が伝わってきます。 ところで、今子どもらは、国語科の「書く力」の総まとめとして、学年文集の原稿を作成しています。大学生の就活で言うところの「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」の様な内容がテーマですが、楽しかったこと・嬉しかったことが溢れ、読んでいると思わず笑顔がこぼれます。ではここで、山小が今年度力を入れて達成した「ヤマチカ」をご紹介しましょう。①「こつこつ頑張る子が増えた」勉強・掃除・係活動など根気が必要な事にこつこつ「本気」で取り組む姿が見られます。朝の朗読や歌声にも張りが出てきました。②「クラスの一体感が高まった」仲間と力を合わせることに充実感をもち、「みんなでやれば、もっと楽しい!」と胸を張れるクラスになりました。③「地域のサポートに包まれた」コミュニティ・スクールの地域共育活動は、2月末までで延べ約300回、ちょこっとサポートは延べ50回でした。ありがとうございました! さて、先日の朝会で「読書」の話をしました。というのも、年明けに今年の私の抱負を「2週間で本を7冊読む」と宣言していたので、ちょっとしたブックトークを披露したのです。あわせて、読書の良いところを3つに絞って紹介しました。①「新しい事が知れる」知らなかった世界にワクワク!②「読解力が身につく」文章を正確に理解する力のことです。賢くなるために、大切な力!③「リフレッシュできる」お話会で子ども達のリラックスした表情といったら、もう! 子どもらは、すぐに本を手に取ることができるように、椅子の背もたれに「ブックポケット」を付けています。ちなみに次の1年生が使用する「ブックポケット」は、6年生がボランティアの皆さんのサポートを受けながら制作しました。宿題の一貫としても、読書を奨励しています。「家読(うちどく)」を勧めましたので、是非、図書館に親子で立ち寄ってください!山小に、これまで以上に本気で読書を楽しむ子どもが増えることを願っています。 学校長 安西 浩美

【コミュニティ・スクールより】 ★2月7日に山野里地区高年クラブの皆様が来校下さり、1年生と昔遊び交流会をしました。 27名の来校者と32名の児童、総勢約60名の大交流会でした。詳しくは裏面で! ★2月21日に今年度最後の学校運営協議会を開催しました。コミュニティ・スクール共育目標につ いて話し合いました。 ★ちょこっとサポート「学年文集製本等」に32名が応募くださいました。3月3日から始めます。 子どもの成長を喜びながら、また地域の方と交流しながら、ワイワイ楽しく作業したいと考えて います。飛び入りもOKですので、どうぞ気楽に会議室をのぞいてください。

♪地震にも 負けない 強い心をもって 今、朝の会「今月の歌」で山小の子どもたちが歌っている『しあわせ運べるように』の一番の歌詞です。この曲を作ったのは、阪神・淡路大震災の時、神戸の小学校で音楽を教えていた臼井真先生です。自宅は全壊。勤務先小学校で避難した住民の方のお世話に明け暮れる日々。生まれ育った神戸がすっかり変わり果てた姿になったことに絶望感を抱いていた時、「子どもたちの歌声で、壊れた神戸の街を包みたい」という思いが溢れ、そばにあった紙に歌詞を走り書きし、メロディーをつけて、この曲はわずか10分で生まれました。 私は毎日、毎朝8時15分に2階の渡り廊下に立っています。朝の会が始まる時間です。始業式の式辞で、「朝の会」の朗読と歌のレベルを上げようと呼びかけていたのですが、渡り廊下にいると、本当に日に日に発声のボリュームが上がってくるのがよく分かります。特に歌は、それぞれのクラスから聞こえる歌声が中庭で響き合い、とても美しいハーモニーになります。 小学生は、阪神・淡路大震災も東日本大震災も知りません。しかし、『しあわせ運べるように』を口ずさむ度に、被災された方々の悲しみに心をはせることができますように、震災が残した数々の教訓を忘れることなく災害への備えができますように。そう願わずにはおれません。 今日から2月。入学説明会が開催されるなど、進級・進学が身近に迫っていることを実感することと思います。ますます、学年のまとめに精を出しましょう。 【山野里コミュニティ・スクールより】 ★1月号でお知らせした組織図のなかで、「地域共育部会」“学ばせ隊”の「ふるさと学習」について最近の様子をご紹介します。今年度より新規の取組です。 ①地域の偉人“大鳥圭介”の学習(12/6=6年生) 講師 中川由香さん ②地域の災害・防災の学習(12/11=4年生) 講師 上郡町地域防災リーダーの皆さん ③地域の昔話の紙芝居・歌(12/13=1年生、1/27=4・6年生) ★「ちょこっとサポート」の学年文集製本は、2月中旬よりボランティア募集をする予定です。ご協力をお願いします。 令和7年1月14日(水) 1月の学校通信『やなぎ』から、以下抜粋を掲載します。昨年度より上郡町から指定を受けて取り組んでいる「地域とともにある学校づくり」=コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)について、進捗をご確認ください。 【山野里コミュニティ・スクールより】 ★4月から第2回学校運営協議会までに協議してきた組織図をご紹介します。3月上旬には「ちょこっとサポート」として、学年文集製本のお助けをご依頼する予定です。  令和7年1月7日(火) 令和6年度3学期始業式のお話

皆さん、明けましておめでとうございます。2週間会っていないだけなのに、ここから見ると、随分皆さんが大きくなったような気がします。それもそのはず、日本では昔、数え年が一般的で、お正月を迎えると皆一斉に一つ年をとっていました。12月31日に7歳の子は、1月1日に8歳になるというふうに、皆平等にお兄さん・お姉さんになっていた訳ですね。 さて、今年の干支は何ですか。干支というと動物のことを思い浮かべる人が多いと思いますが、実は干支は「十干」と「十二支」を組み合わせたもののことを言います。令和7年は、十干の「乙」と十二支の「巳」が組み合わさった「乙巳(きのとみ)」です。乙(きのと)は、木のことで、草木が上へ上へと伸びる様子や横へ広がっていくことを表します。中庭の「ひこばえ」みたいですね。巳(み・へび)は、神様の使いとして大切にされてきた動物で、脱皮を繰り返すことから、変化ややり直しのシンボルとされています。よって乙巳の年は、「変化ややり直しを繰り返しながら、どんどん良くなっていく」年になると考えられます。山小の皆さんの成長にぴったりの年になりそうです。 さあ、今日から3学期が始まります。3学期は11週間あります。学校に来る日は50日です。この50日間で皆さんには、前の学期まで大切にしてきたことに磨きをかけてほしいと思っています。つまり、1学期には「こつこつ努力する」「話をしっかり聞く」「思いやりの心で話す」、2学期には「何でも本気でやる」「仲間と力を合わせる」「あいさつでつながる」ことを頑張りましたので、それらの仕上げを、学級・学年一体となってしてください。 なかでも一番に、「話をしっかり聞く」「思いやりの心で話す」を仕上げてほしいと思っています。そのためにまず、朝の会の「はりきりタイム」「今月の歌」のレベルを上げてください。この朗読と歌は、全校同じ時間帯にやっていますから、私は毎日2階の渡り廊下で聞くようにしたいと思っています。すると皆さんの声が中庭に響き渡るはずですから、それが毎日レベルアップする様子を肌で感じたいと思っています。期待していますよ。朝の会の声が元気になると、耳と口、ひいては脳みそが鍛えられますので、授業中や生活の場面で「思いやりの心でやり取り」をするレベルがあがってきます。 このように、何からレベルアップしていくか、それぞれの学級で担任の先生が3学期末までのスケジュールをお話になりますから、それをよく聞いてください。そして、学年最後の自分の姿を思い浮かべること、これが、私からの今日の宿題です。 そして6年生は3月21日に、5年生までの皆さんは3月24日に、仲間と肩を組んで「本気でやったから何でも楽しかった、みんなでやったからもっと楽しかった」と言い合えること。そして胸を張って、次の学年の夢を語る姿を期待しています。 ところで、皆さんがお正月に決めた抱負は何ですか。私は、「2週間に本を7冊読む」にしました。去年までは、2週間に本を5冊読むことが目標でした。去年8月に、上郡町図書館で2週間借りられる冊数が5冊から10冊に増えたのをきっかけにして、7冊借りるようにしていました。でも、読む時間がなかなかとれず達成できていませんでした。今年は頑張ろうと思っています。 皆さんが抱負のとおり一人一人が頑張ること、そして学級・学年が頑張ること、この二つが相まって、素晴らしい3学期の50日間になることを期待して始業式のお話とします。 令和6年度2学期終業式のお話 中庭の切り株から出た「ひこばえ」が紅葉しています。以前皆さんに紹介した写真と見比べると、色の違いが分かりますね。紅葉は、木が冬に備えて起こす自然現象ですが、今年はいつまでも暑くて寒くなるのが遅かったので、紅葉の時期も遅れました。 さて、木の伐採が2学期の初め9月4日でしたから、ひこばえの生長とともに100日がたって、いよいよ本日、2学期最終日を迎えています。 私は100日前、始業式で、2学期に頑張ってほしいことを3つお話しました。覚えていますか。一つ目「何でも本気でやること」二つ目「仲間と力を合わせること」三つ目「あいさつでつながること」ひとつずつ振り返ります。 まず、「何でも本気でやる」ということ。面白いことはもちろん、勉強・係活動・掃除など、根気がいることも本気でやって、ワクワクする経験をしましたか。私は、誰も見ていない時に、トイレのスリッパを並べている人を知っています。廊下に這いつくばって雑巾がけをしていた人。耐寒駆け足で黙々とスピードを上げていた人。かけ算の九九、筆算、割合の計算、漢字など、どんどん難しくなる勉強に諦めず取り組んだ人。苦しいけど、地味だけど、粘り強く、楽しくなるまで本気でやった人、そう、あなたのことです。とてもよく頑張りました。一方で、「手抜き」の時もあったなぁ、と正直に振り返ることができた人。「手を抜かない」を、是非新年の抱負にしてください。 2つ目の「仲間と力を合わせる」ということ。自然学校、修学旅行、学習発表会と、仲間と協力しなければ成し遂げられない行事がたくさんありました。クラスの、また学年の団結力は高まりましたか。私は特に学習発表会で、学年が一体となって力を合わせている、一体感をひしひしと感じましたよ。ある低学年の先生が、行事の後に感想文を見せてくださいました。ある子は、こう書いていました。「一人でも上手に演奏できるようになったけれど、みんなでしたらもっと楽しくなりました」また、ある子は「校長先生がよく言っている合い言葉、みんなでやればもっと楽しい、と一緒の気持ちになりました」と書きました。仲間と力を合わせることができた皆さんのことを、誇りに思います。 3つ目の「あいさつでつながる」ということ。気持ちのよいあいさつが得意になれば、深いつながりが友だちから先生へ、家族へ、校区の大人へと広がるのですが、2学期の行事では、特に中・高学年で、他の小学校の子、校外学習で教わった人、他の県の観光地で会った人など、新しくつながった人にも自然にあいさつをしている姿が見られました。低学年も合わせると、校舎内では、いつでも、どこでも、大きな声で溌溂とあいさつができる人が随分増えてきましたね。さらにレベルアップするために、あいさつに「心をこめること」。さっそく今日から、心を込めたあいさつにチャレンジしてください。 以上、2学期に大切にしてきたことを振り返りました。学校は、「みんな」がいるから「わかる・できる」が進むところです。合い言葉「本気でやれば、何でも楽しい!みんなでやれば、もっと楽しい!」と感じられる場面が、2学期に一層ふえたことは、山小の大きな成長だと思っています。自信をもってくださいね。 明日からの冬休みは、学年のまとめ3学期に備えるお休みです。季節の行事を家族と楽しみながら新しい年を迎え、3学期に大きくジャンプする力を蓄えてきてください。1月7日に元気に再会できることを楽しみにしています。 令和6年12月2日(火) 『やなぎ』12月号寄稿

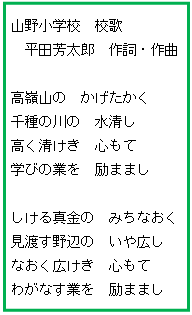

11月末の朝会では、「学習発表会で本気で団結した仲間と、もっともっと居心地がいい学年にするために、思いやりの心でやりとりすることを大切に」と励ましたところです。 さて、12月に入りましたが、12月2日は何の日でしょう。 実は、学校の誕生日(創立記念日)です。山野里小学校は148歳になりました。(旧船坂小学校は同級生、旧梨ヶ原小学校は3歳年上です)学校の創立年は明治9年ですので、そこから数えて148年目なのです。設立当時の校名は「駒隙(くげき)学校」。明治24年に「山野里尋常小学校」となり、昭和22年に「山野里小学校」と改称されています。 ところで、現在山小生が歌っている校歌は、「山野里尋常小学校」初代校長の平田芳太郎先生が作詞・作曲されました。明治25~26年頃に作られたそうですから、130年以上も歌い継がれていることになります。 「高嶺山」は、西の天王とよばれる高嶺神社を頂上に擁する山、「真金」は、明治25年9月に開通した山陽鉄道です。千種川も出てきて、山小校区の風土が身近に感じられます。また、「業(わざ・つとめ・おこない)を励め」と、勉強と学校生活への本気の取組を応援するメッセージが伝わってきます。だから、山野里小学校では、「学びの業」賞と「我がなす業」賞を設けて、学業や生活で他の模範となる努力をした児童を学校表彰することにしています。 【学校保健委員会より】 ★5年生が出席し、学校医の先生を囲んだ委員会の一コマを紹介します。児童代表質問「僕らの脳は、何時間ゲームに耐えられますか」医師からの助言「ゲームはしない方がいいんですよ」と、アップル創始者のスティーブ・ジョブズが自分の子ども達にはタブレット等を与えなかった事例を交えて説明してくださいました。 【山野里コミュニティ・スクールより】 ★11月16日に第2回学校運営協議会を開催しました。熟議により、学校・家庭・地域での「めざす子ども像」が固まってきました。 令和6年11月1日(金) 『やなぎ』11月号寄稿 朝晩ぐっと冷えるようになり、秋の訪れを肌で感じることができますね。 10月25日のオープンスクールでは、3・4校時にプロの打楽器演奏を聴く機会に恵まれ、保護者・地域の方と一緒に、文字通り「芸術の秋」を堪能することができました。今月16日(土曜)の学習発表会では、小学生の皆さんが演者になって、普段の学習の成果をスライドや音楽でプレゼンする機会があります。聴衆に「学習の秋」「音楽の秋」を感じていただけるように、学年「みんな」で力を合わせて、「本気」の発表を創ってください。「本気でやれば、何でも楽しい!みんなでやれば、もっと楽しい!」山小が一致団結する姿が楽しみです。 さて10月25日は、芸術鑑賞会以外にも全学級で取り組んだ授業がありました。それは、道徳科の授業です。現在本校では、道徳教育や人権教育に重点をおいて、「思いやりの心で対話し、自分と仲間の人権を大切にする児童」をめざしているのですが、その過程では、家庭や地域との連携が不可欠であるため、オープンスクールで授業の様子を見ていただいたのです。学級によっては、保護者の方にワークシートへのコメントをお願いしました。今回の授業が、「他者とよりよく生きる

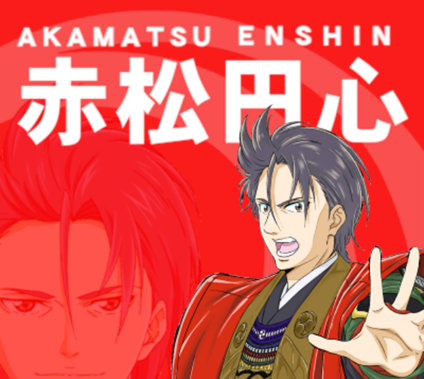

正解は、本校の中庭で、9月4日 調べてみると、この新芽は、「萌芽(ほうが)」や「ひこばえ」と呼ばれています。植物には、てっぺんの芽を切り取ると脇の芽が成長してくる、という性質があります。ですから、樹木を伐採すると、それまで上に伸びることに使われていたエネルギーが脇芽の成長に回ってくるので、切り株から3本、4本と新しい芽が伸びてくるそうです。切り株が地面にどっしりと張っている根から水を吸い上げ、しかも風や大雨にも耐えられるため、萌芽の成長は安定しているとのこと。ちなみに、「ひこばえ」という呼び方の由来は、元の幹に対して小さな孫(ヒコ)が生まれる=孫生(ヒコバエ)、なんですって。 本校の南校舎と北校舎の間、そこに立つと児童の元気な声が反響する中庭で、生命力に満ちた、まるで山小っ子のような萌芽を愛でる幸せ。皆さん、一度見に来てください! 【山野里コミュニティ・スクールからのお知らせ】 ★10月中に2回、図書室の本にカバーをコーテイングする作業をしていただきました。おかげ様で、今年購入した130冊と修理が必要だった全ての本が、児童の皆さんの手に届くようになりました。ボランティアの皆様、ありがとうございました。 ★山の学校に伐採していただいた樹木の幹や枝を「とんど」で使ってください。体育館東側と校舎西門付近で乾燥させていますので、どうぞご自由にお持ち帰りください! 令和6年10月1日(火) 『やなぎ』10月号寄稿 猛暑を経て少しだけ秋の気配を感じますが、まだ平年より気温が高い今日、早く熱中症の心配から解放されたいものです。そんななか、山小の子どもらは、「本気でやれば、何でも楽しい!みんなでやれば、もっと楽しい!」を合言葉に、よく頑張っています。なにより、出席率があがっています。元気な顔が揃うということは、学校にとって一番幸せなことです。これもひとえに、ご家庭・地域の皆様の支えのお陰と心から感謝申し上げます。 10月は学校行事が目白押し。なかでも修学旅行(6年生)と自然学校(5年生)は目玉行事です。2学期に大切にしたいこと「仲間と力を合わせる」「挨拶でつながる」の本領発揮のチャンスでもあります。同時に、「自ら考え、行動する」社会的自立へのステップをあがってほしいと思っています。 ここで一つ耳よりエピソード。修学旅行では京都の金閣寺で、上郡町の小学生は特別拝観(一般観光客が入れない場所での見学)ができますが、その理由を知っていますか。時は遡り、南北朝時代のこと。のちに金閣寺を建立する足利義満が三歳の時、南北両朝の抗争に巻き込まれます。従者に抱かれて建仁寺に逃れた後、白旗城の赤松則祐のもとへ。翌年義満は無事京都に帰還したという史実に基づき、未だ上郡町・赤松家に恩義を感じてくださる金閣寺の寺務所が、特別に招いてくださっているのです。上郡町に住まいしていることに誇りを感じずにはいられません。 ちなみに、町内の小学生は今年から「ふるさと未来創造学習」という探究学習に取り組んでいます。これは、今までにも行っていた地域に根ざした学びを通じて、児童が上郡町に一層愛着を感じることができる教育活動です。本町が生んだ偉人「赤松円心」「大鳥圭介」の学習も、その探究学習に改めて位置づけられます。3年生の「ぶどう園」「上郡高校農園」訪問を通した環境学習も同じです。生まれ育った町を愛する子どもになってほしいというのは、町民皆がもつ願いでもあります。

【山野里コミュニティ・スクールからのお知らせ】

令和6年9月2日(月) 令和6年度2学期始業式のお話より お盆を過ぎても酷暑が続きました。口を開けば「暑いねぇ、うん、暑い!」と、合言葉のようなやり取りがあちこちで聞かれるなか、いよいよ2学期が始まります。 今こそ皆さんに思い出してもらいたい、「暑いね」以外の合言葉があります。

「本気でやれば、何でも楽しい!みんなでやれば、もっと楽しい!」

学校は、「みんな」がいるから「わかる・できる」が進むところです。2学期も、本気で学習・学校生活に取り組み、全校生で気持ちをそろえて楽しく過ごしましょう。 そのために、皆さんに特に頑張ってもらいたいことをお伝えします。 もちろん、1学期に身に付けた「こつこつ努力」「しっかり聞く」「思いやりの心」は続けて大切にしてください。加えて2学期は、次の3点に取り組んでほしいのです。 1つ目。「何でも本気でやる」ということ。好きなことや面白いことだけなく、勉強・係活動・掃除など、根気がいることを本気でやってください。粘り強く本気でやっていれば、やがて勉強も係活動も掃除も楽しくなってきます。「ワクワクしないのなら、まだ本気じゃないのだ」と自分に言い聞かせて、何でも楽しくなるまで本気でやってください。 2つ目。「仲間と力を合わせる」ということ。1学期の終わりのアンケートで「友だちと力を合わせるのは楽しいですか」と聞くと、皆さんの95%が「楽しい」と答えました。また、6年生の全国学力調査では、96%の人が「友だちの考えを大切にして協力しながら課題を解決している」と答えました。つまり、山小の子どもたちは、仲間とつながって力を合わせることが大好きなのです。これはとても良いことです。2学期は仲間と協力しなければ成し遂げられない行事がたくさんありますので、是非、本領発揮してください。そして協力する時には、1学期に身に付けた「しっかり聞く」「思いやりの心でやり取りする」力も発揮してください。 3つ目。「あいさつでつながる」ということ。皆さんは既に仲間と力を合わせることに楽しみを感じることができていますが、もっと深く、広くつながるためにやってほしいことがあります。それが「あいさつ」を欠かさずする、ということです。気持ちのよいあいさつが得意になれば、深いつながりが友だちから先生へ、家族へ、校区の大人へと広がっていきます。いつでも、どこでも、大きな声で溌溂とあいさつができるように意識して生活してください。 ところで、7月にお目見えした新札のうち、5000円札に描かれている人物を知っていますか。津田梅子さんです。女性のための英語学習大学をつくった人です。彼女はなんと、6歳の時に日本で初めての女子留学生としてアメリカに渡り、その船旅の途中で7歳になりました。アメリカの小・中学校で学んで、17歳のときに日本に帰ってきます。皆さんと同じ年代を外国で過ごした訳です。そして、小学生という年代だったからこそ、年配者より多くのことを吸収できたと、人生を振り返りました。皆さんは、どうか自分がスポンジのように吸収力がある年代であることを自覚して、ワクワクしながらチャレンジを重ねてほしいと思います。 最後に、夏休み中の学校の新しい取組を2つ紹介します。「防犯カメラをつけたこと」と「壁の危険なコンクリートを取り除いたこと」です。どちらも皆さんの学校生活の安全・安心を支える大切な取組です。特に防犯カメラは、学校の子どもたちの役に立ててほしいと寄付してくれた方のお金で賄っています。皆さんのことを大切に思う人が、校区の外にもいらっしゃるということがよく分かりますね。 2学期終業式まで、皆さんの本気を感じる100日間になることを期待しています。

梅雨が長引いていて、とても蒸し暑いです。梅雨が明けたら、もっと暑くなりそうですね。いよいよ本日、1学期の終業式を迎えました。 今私は、3カ月前、4月8日の皆さんの顔を思い出しています。進級して、入学して、「さぁ今日から、頑張るぞ」と、皆さんがやる気いっぱいの顔つきをしていました。それから100日が経ちましたね。今の気持ちはどうですか。100日間、皆さんはどんな頑張りをしてきたでしょうか。ちょっと振り返ってみましょう。 振り返ることは、3つあります。それは、私が100日前に、皆さんに新しい学年で頑張るために大切にしてほしいと、お願いしたことです。 1つ目は、「こつこつ努力する」ということでした。皆さんは学習でも生活でも、真面目にこつこつ取り組むことができましたか。私は普段、ほうきとちりとりをもって、掃除をしながら皆さんの頑張りを見守ってきました。そうしていると、特別目立たなくても、こつこつ努力している人にたくさん出会いました。丁寧な文字でノートを書いている人。問題の間違いを消さずに赤字で正しい考え方を書き足している人。授業や放課後の学習で、何枚ものプリントにじっくりと取り組んでいる人。這いつくばって拭き掃除をしている人。いつも下駄箱の靴のかかとを揃えている人。誰かが見ているということでなくても、こつこつ続けた努力はいつかきっと実を結びます。 2つ目は、「話をしっかり聞く」ということでした。学校の先生だけでなく、学童クラブや放課後子ども教室の先生・地域の方・お家の人など全ての大人の話を、しっかり聞くことができましたか。聞くことができていた人は、確実に賢くなっていますよ。自信をもってください。友だちの話もしっかり聞きましたという人は、なおよろしい。勉強がよくできるクラスは、友だちの意見をしっかり聞くし、間違うことが平気です。1学期ですでに、そのような姿をみせてくれるクラスがいくつもありました。 3つ目は、「思いやりの心をもって話す」ということでした。友達や先生、まわりの大人とやり取りする時に、相手を思いやることができましたか。実は私は、この100日の間、山小には優しい子が多い、そして素直な子が多い、そして思いやりの心をもった子が多いと感じていました。明るく、大きな声で挨拶ができる子もどんどん増えています。思いやりの心が溢れる山小の雰囲気が、私は大好きです。 ここで皆さんに紹介したいアンケ―トのデータがあります。この1学期の間、学校に来るのが楽しかったですか?という質問に、なんと94%の人が「楽しかった(どちらかと言えばを含む)」と答えていました。すごくたくさんの人が「楽しい」と答えていることが私はとても嬉しいです。楽しいと感じられる人は、学校の学習と生活に本気で取り組んでいます。だって、本気でやると何でも楽しいから。そして皆でやるともっと楽しい!そんなふうに感じた1学期であったこと。それが、山小の財産だと思います。 明日からの夏休みは、「皆でやるともっと楽しい」というチャンスは減るかもしれませんが、1学期に身に付けた「こつこつ努力」「しっかり聞く」「思いやりの心」を忘れず、安全に過ごしてください。8月25日に元気に再会できることを楽しみにしています。 『やなぎ』7月号寄稿 令和6年6月28日

ところで、4月16日の「ひょう被害」によって南校舎屋上の防水シートが破損し、3階教室・廊下・階段でのひどい雨漏りに悩まされていましたが、教育委員会が素早く対応してくださったおかげで、6月末をもって工事が完了しました。(太陽光パネルの再設置のため、もう少しの間足場は残ります)天井から水が落ちてくることをヒヤヒヤしなくてよい、そんな当たり前のことが脅かされると大変不便だということ、そして、改めて教育環境は多くの人に支えられ守られているということをしみじみ感じたところです。 さて、6月は学習を中心に学校生活を充実させてきました。ご家庭でも「山小

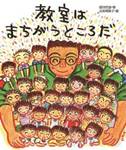

家庭学習の手引き」に従ったお声かけ、そして「家庭学習チェックシート」へのご記入と、様々ご支援いただきましてありがとうござました。一方学校では、教員が各授業で、児童が身につけるべき力を明確にして、「できるまで・わかるまで」課題に向き合えるよう計画していますが、実は同じように大切なのは、「様々な考え方を受け入れ、ともに学ぶ」教室の仲間です。絵本にもなっていますが、教員が理想の教室をイメージするときにバイブルにしている詩があります。蒔田晋治さんという人の詩です。

7月は1学期の学習と生活のまとめをいたします。教室の仲間とともに、夏休み直前まで力を伸ばす児童を、保護者・地域の方とともに支え、導いていきます。

○数十年にわたって地域で登下校の見守りをしてくださった、大上様と山本様に感謝状をお届けしました!

令和6年5月31日(金) 5月25日には、雲一つない晴天のなか、体育大会を挙行することができました。スローガンは「全力で挑もう!!感激をつかみとれ!!」。全校生一人一人の意気込みは、事前に作成した絵カードにしたためられ、掲揚柱奥に掲示されました。

また、会場に駆けつけてくださった来賓の皆様、保護者・地域の皆様におかれましては、本気で演技をする子どもらを温かい声援と拍手で包みこんでくださり、ありがとうございました。ますます張り切った彼らが、お返しに、皆様の心に感激をお届けすることができておりましたら幸いです。 さて、6月を迎えます。体育大会に向けたエネルギーで一層成長した児童が、学習を中心に学校生活を充実させる時期です。腰を据えて学習に臨ませるため教員一同授業研究に励みますし、ご家庭では「山小

家庭学習の手引き」に従いまして、各学年のめあてが達成できるようご支援願います。授業と家庭学習の両立で、児童の学習習慣と基礎学力が向上しますよう、学習環境の整備にご協力をお願いします。 【山野里コミュニティ・スクールからのお知らせ】 『やなぎ5月号』でお知らせしたとおり、コミュニティ・スクールの「ちょこっとサポート」が始まりました。①草刈り=tetoruを通して保護者に呼びかけをさせていただいた結果、5月14日に総勢10名で学校周辺法面・体育館とプール裏の草刈りをすることができました。②農園づくり=地域の方が、理科の観察や生活科・自立活動のための野菜や草花を育てる農園の手入れをしてくださっています。時には、植え方のレクチャーも!いつもありがとうございます。 なお、上記サポートの様子も含め、児童の活動風景は、ホームページ右側「note」欄で

暑さがじりじりと迫ってきました。春を十分に満喫する間もなく、夏日を経験することになりそうです。今月末5月25日(土)の体育大会が、しのぎやすい天候であることを祈るばかりです。 ところで、児童らの進級から1カ月が過ぎました。彼らの溌溂とした表情は、新しい学年のハードルを易々と飛び越えたことを物語っています。これもひとえに、家族と地域の支えと励ましのお陰であり、心より感謝申し上げます。特に1年生の成長は目覚ましく、4月25日の「1年生を迎える会」で立派に自己紹介する姿に感激したところです。 さて、5月を迎えるにあたり、本年度本校がめざす学校像について共有いたします。一つ目は「わかる喜びにあふれる活気ある学校」です。学校の第一義的使命は児童に「確かな学力」を身に付けさせることですから、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得のため、知的好奇心をくすぐり「分かる」「できる」が実感できる授業を展開いたします。また、思考力・判断力・表現力の育成にあたっては、本校が長年研究している「生きてはたらくことばの力」を高める活動の充実を図ります。 めざす学校像の二つ目は「地域を愛する児童を育て地域から愛される学校」です。実は、本校が上郡町教育委員会からコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の指定を受けて、今年で2年目を迎えます。【コミュニティ・スクール=学校が家庭・地域とビジョンを共有し、地域と一体となって子どもたちを育む仕組み】 昨年度の運営協議会における意見交流を受けて、本年度はいよいよ実働の1年目として、「地域とともにある学校づくり」の具体的な一歩を踏み出します。さっそく4月26日には、令和6年度第1回学校運営協議会が開催され、連合自治会長様、学校評議員様、代表民生委員様、公民館長様、PTA本部役員様など、家庭・地域における教育の立役者の皆様にご参集いただき、山野里小学校コミュニティ・スクール共育(共に育てる)目標を練り合って、具体的な活動を構想しました。 すでに山小校区には、なんでも体験隊・梨っ子チャレンジ・パワーアップ学習・通学路見守りなど、子どもを「包み」「学ばせ」「体験させる」活動がたくさんあり、また支援してくださる方も大勢いらっしゃいます。そこで、それらの活動を維持・充実させていくためにも、関係者皆で「共育目標」を共有し、子どもの社会的自立と地域の活性化を推進していきたいと考えています。本校は、地域に愛される学校を目指しつつ、課題をオープンにして、「ちょこっとサポート」していただきたいこと(教育活動並びに環境整備・学校事務の支援)を発信いたしますので、保護者・地域の皆様のお手と知恵をお貸しくださいますよう、どうかよろしくお願いいたします。

令和6年4月8日(月) 桜が美しく咲いています。春風も気持ちよく、皆さんの登校を喜んでいるようです。 山野里小学校の皆さん、進級おめでとうございます。1つ学年が上がった今、体も心も大きくなったように感じていることでしょう。去年皆さんが頑張ったからこそ、そう思えるのですから、自信をもって新しい学年の第一歩を踏み出してください。やる気がみなぎる皆さんの顔つきが、本当に頼もしいです。 さて、これから皆さんが新しい学年で頑張るために、大切にしてほしいことを、今から3つ話します。 1つ目は、「こつこつ努力する」ということです。得意なことがもっとで 2つ目は、「話をしっかり聞く」ということです。普段から学校の先生の話をよく聞いていると思いますが、あわせて、学童クラブや放課後子ども教室の先生・地域の方・お家の人など全ての大人が、知らなかった世界や今まで気づかなったことを教えてくれる先生です。話をしっかり聞いて、自分の世界を広げ、考えを深めてください。これは賢くなるコツでもあります。友達の言葉も、しっかり聞いて受け止めることで絆が深まります。 3つ目は、「思いやりの心をもって話す」ということです。山野里小学校の皆さんは、今までの学習をとおして、自分の考えを表現する力が備わってきています。その力を、友達や先生、まわりの大人とのやり取りに生かしてください。さらに、相手を思いやってやり取りすれば、お互いの気持ちが通じ合います。問題が起きても、思いやりの心をもって根気よく話し合えば、解決策が見つかりますし、自分の考えも磨かれていきます。 以上、3つのことを大切にしながら、新しい学年の活動に、どうぞ本気で臨んでください。本気でやると何でも楽しい!そして、皆でやるともっと楽しい!だから、毎日学校に来てください。 最後に、本日32名の新1年生が入学します。皆さんは山野里小学校の先輩として、1年生に思いやりの心をもって話しかけ、1年生の話をしっかり聞き、そして、あなた方がこつこつ努力している姿を見せてあげてください。 皆さんの頑張りがたくさん見られる1年になることを期待しています。 |

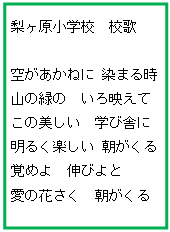

旧船坂・梨ケ原小学校の校歌を調べますと、どちらも作詞者が松原猛さん。大正時代に梨ケ原小学校を卒業され、のちに高等学校等で勤められた学校の先生です。

旧船坂・梨ケ原小学校の校歌を調べますと、どちらも作詞者が松原猛さん。大正時代に梨ケ原小学校を卒業され、のちに高等学校等で勤められた学校の先生です。

「きずな」で思い出しましたが、6年生が修学旅行で金閣寺を訪れた時、特別拝観をさせてくださった寺務長さんが、「金閣寺と上郡町には深いきずながある」とおっしゃられていました。「金閣寺を建立した足利義満が3歳の時、南北朝の抗争に巻き込まれそうになったが、赤松円心の子孫が義満を白旗城にかくまって助けてくださった。だから金閣寺は、今も上郡町にご恩を感じているのです」と、特別ルートからの見学に招待してくださっているのです。660年以上も前の大昔から続くご縁が紡ぐ「きずな」。壮大なストーリーですね。 学校長 安西 浩美

「きずな」で思い出しましたが、6年生が修学旅行で金閣寺を訪れた時、特別拝観をさせてくださった寺務長さんが、「金閣寺と上郡町には深いきずながある」とおっしゃられていました。「金閣寺を建立した足利義満が3歳の時、南北朝の抗争に巻き込まれそうになったが、赤松円心の子孫が義満を白旗城にかくまって助けてくださった。だから金閣寺は、今も上郡町にご恩を感じているのです」と、特別ルートからの見学に招待してくださっているのです。660年以上も前の大昔から続くご縁が紡ぐ「きずな」。壮大なストーリーですね。 学校長 安西 浩美