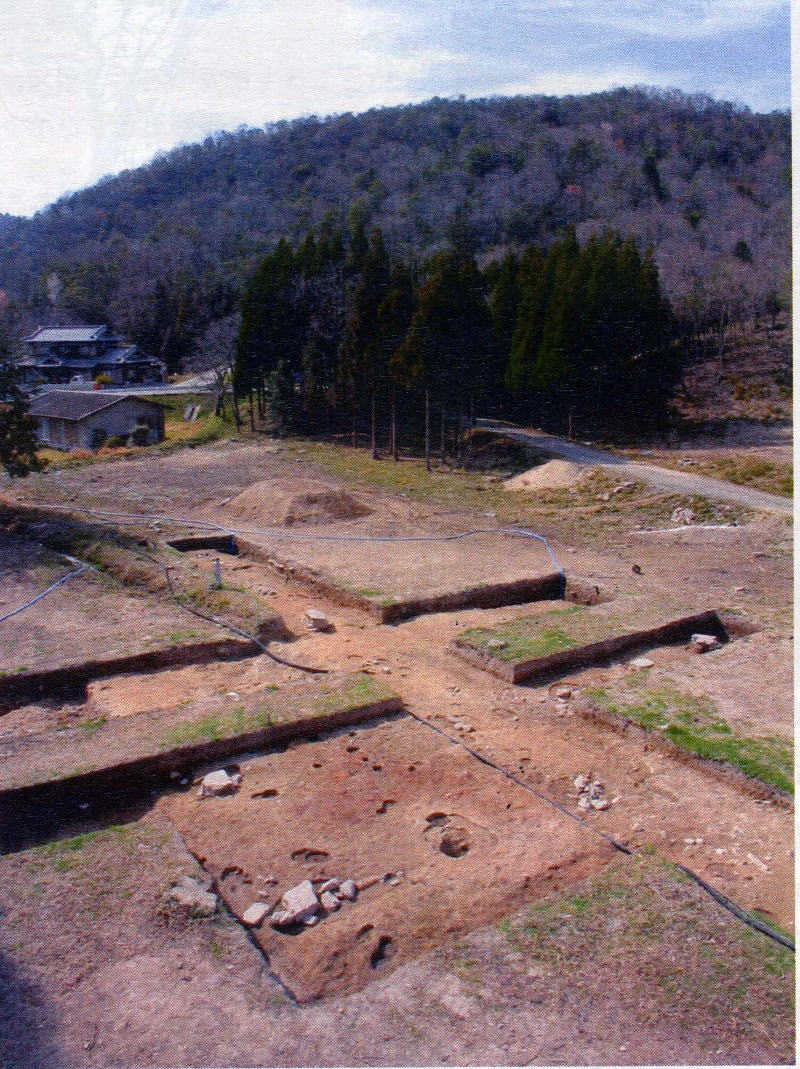

上郡町落地地区で発掘された野磨駅家跡。

その野磨駅家跡についてくわしく調べました。

|

(上郡町教育委員会『山陽道野磨駅家跡

国史跡指定記念シンポジウムパンフレット』) |

皆さんは一言で駅家と言いますがくわしい説明はできますか。

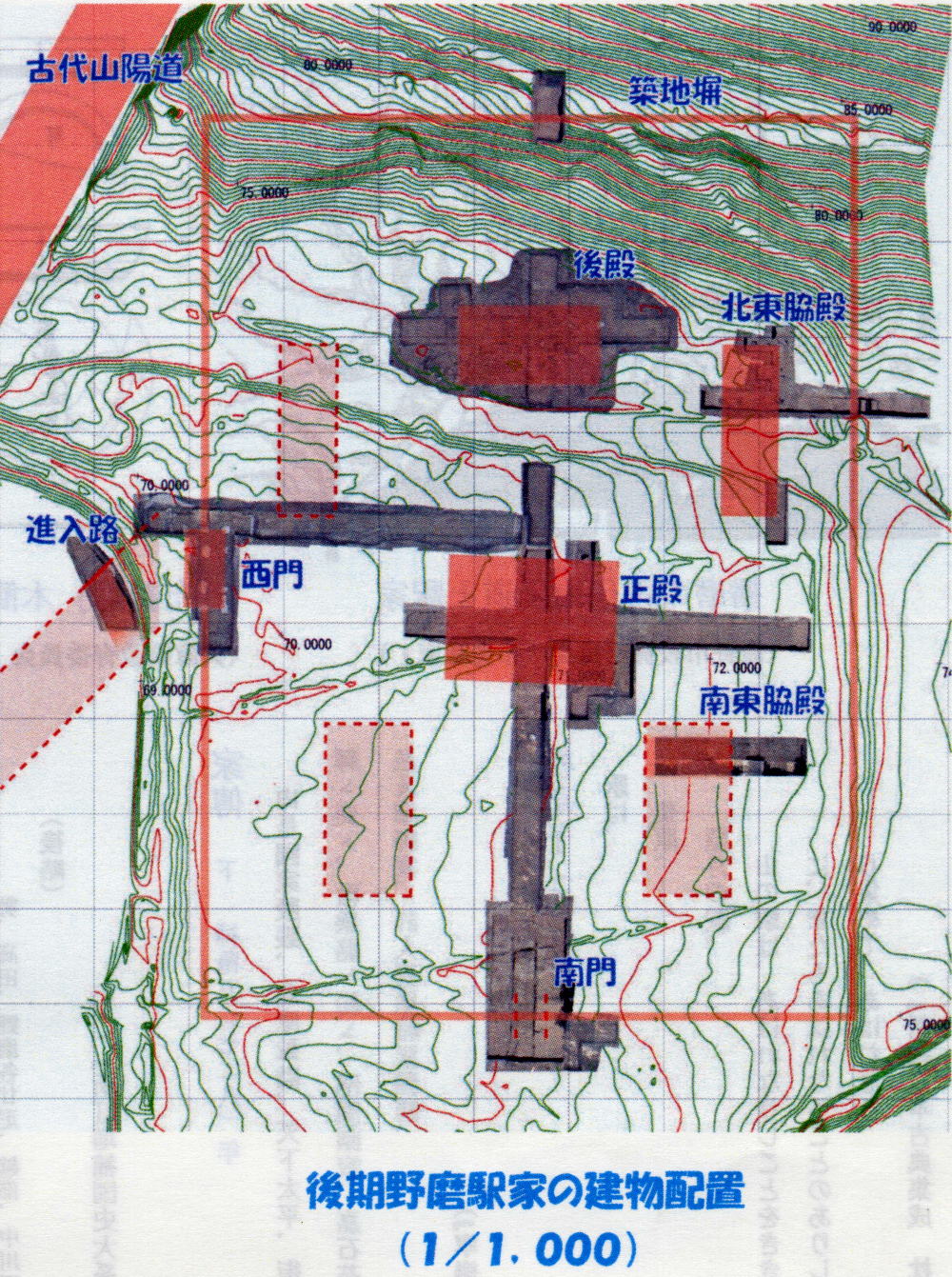

駅家とは馬の乗りつぎ場所で旅人が宿する場所でした。ですが、古代山陽道は九州の太宰府と都を結ぶ大切な道だったので、8㎞ごとに駅家が設置されていました。

野磨駅家には常に馬が20頭置かれていました。外国からのお客様などは馬に乗っていました。そしてその大切なお客様は正殿でもてなされていました。 |

(上郡町教育委員会『山陽道野磨駅家跡国史跡指定記念シンポジウムパンフレット』) |

かわらは細かい模様が入っていました。かわらは、屋根に何万枚ものせると50㎝しずむ程重いそうです。

なので、そのしずみを防ぐために礎石という右のような石を柱の下に、置いたそうです。

|

|

これが、野磨駅家から出土したかわらです。平城京のかわらと同じ時代に作られました。 |

上の写真が、平城京のかわらです。模様などがにていますね。

|

落地地区で発掘された野磨駅家跡。身近に、こんな遺跡があるなんてすごいことですね。

国からも重要視されているようです。大切にしていきたいです。 |

※このページは梨ヶ原小学校6年生が作成しました。

※このページは梨ヶ原小学校6年生が作成しました。

※このページは梨ヶ原小学校6年生が作成しました。

※このページは梨ヶ原小学校6年生が作成しました。

![]()